Comic-Superheldinnen sind rar und werden, wenn überhaupt, für ein männliches, weißes, heterosexuelles Publikum entworfen. Trotzdem haben sie feministisches Potenzial. Von CHARLOTT SCHÖNWETTER

Im Jahr 1972 erschien in den USA die erste Ausgabe des feministischen Magazins „Ms.“, herausgegeben von Gloria Steinem. Das Cover zeigt eine Frau in Badeanzug-ähnlicher Aufmachung mit Cape und energetischer Pose: Wonder Woman, eine der wahrscheinlich bekanntesten Comic-Superheldinnen überhaupt. Zu dieser Cover-Wahl bemerkte Steinem: „Wonder Woman symbolisiert viele der Werte einer Frauenkultur, welche Feminist_innen nun versuchen in den Mainstream zu bringen: Stärke und Eigenständigkeit für Frauen, Schwesternschaft und gegenseitige Unterstützung unter Frauen, Friedlichkeit und Wertschätzen des menschlichen Lebens. Ein Weniger von ‚männlicher‘ Aggression und der Vorstellung, dass nur Gewalt eine Lösung für Konflikte bietet.“ Superheld_innen und Feminismus sind also eindeutig miteinander verwoben. Doch zu sagen, dass allein durch die Darstellung „starker Frauen“ Superheld_innen-Comics feministisches Potenzial hätten, wäre zu einfach.

„Super Heroes“ als Trademark. Während die Vorstellungen zu Heldentum mindestens bis in das antike Griechenland zurückgehen – und auch verbunden sind mit klaren androzentrischen, oftmals weißen Vorstellungen –, ist das Phänomen der „Superheld_innen“ jünger. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchte der Begriff vermehrt auf und gipfelte darin, dass zwei der größten US-amerikanischen Comic-Verlagshäuser, DC und Marvel, sich seit den 1960er-Jahren das Trademark für die Schreibweise „Super Heroes“ teilen. Doch wer zählt eigentlich als Superheld_in? Prinzipiell bilden sie eine ganz eigene Kategorie der Held_innen. Sie sind fiktiv in Comics und Verfilmungen anzufinden und meist kostümiert unterwegs. Mit Superkräften ausgestattet kämpfen sie gegen „das Unrecht“ und häufig gegen Super-Bösewichte. Die Superkräfte können dabei angeboren sein, durch Mutation entstehen oder auch erworben werden.

Universen voller Referenzen. Eine umfassende Geschichte der Superheld_innen nachzuerzählen ist schier unmöglich. Schon allein ein Blick in die USA, wo viele der bekanntesten Vertreter_innen erschienen und erscheinen (sei es Batman, Superman oder die bereits erwähnte Wonder Woman), zeigt ein riesiges Universum. Oder vielleicht passender: Universen. Denn viele der Superheld_innen-Comics erscheinen über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg, es gibt Parallel-Welten und -Universen, wo die Geschichten ganz anders verlaufen, Charaktere aus einem Heft tauchen als Gast in anderen Reihen auf. Daneben werden außerdem Verfilmungen und Fernsehserien produziert.

Als erste bekannte Superheldin wird meistens Fantomah bezeichnet, eine Nebenfigur, die erstmals im Februar 1940 in Erscheinung trat. Im Jahr darauf folgte Wonder Woman, die erste Superheldin, die auch ihre eigene Comicreihe erhielt und nicht nur als Nebencharakter fungierte. Sie stellte einen klaren Kontrast im Kosmos von DC Comics dar, den ansonsten Superhelden wie Superman und Batman bevölkerten. Superheldinnen gibt es also durchaus schon seit dem sogenannten „Goldenen Zeitalter“ der Comics. Einen diesbezüglich großen Einfluss hatten auch die Uncanny X-Men Comics ab Mitte der 1970er-Jahre. In ihnen wurde beispielsweise Storm erschaffen, eine der bis heute bekanntesten Schwarzen Superheldinnen.

Langsames Umdenken. Doch Superheldinnen bleiben bis heute in der Minderheit. In Superheld_innen-Teams oder sogenannten All-Star-Zusammenstellungen tummelt sich in der Männergruppe meist höchstens eine Frau. Mehrere Frauen gemeinsam? Das bleibt häufig aus. Doch auch Verlage erkennen mittlerweile, dass das Publikum etwas anderes möchte. Am 29. Mai 2013 startete beispielsweise Marvel Comics eine neue X-Men-Reihe: Im Mittelpunkt steht ein reines Superheldinnen-Team mit Jubilee, Storm, Rogue, Kitty Pryde, Psylocke und Rachel Grey. Marvel begründete dies mit einem Wunsch seitens der Leser_innen. Und diese dankten eindrücklich, im Mai war das Comic das meistverkaufte in den USA. Ein schöner Schlag gegen eine Comic-Kultur, die immer wieder die Erfahrungen weißer, „gesunder“ Männer in den Mittelpunkt rückt und erwartet, dass sich alle, die nicht in diese Kategorie passen, trotzdem mit diesen Helden identifizieren. Es ist eine Kultur, die deutlich macht, dass alle abweichenden Positionierungen zu speziell und nicht einer „Allgemeinheit“ zu verkaufen sind.

Nicht umsonst hießen die Super_heldinnen-Filme der letzten Jahre „Iron Man“, „The Dark Knight Rises“ oder „Captain America“. Oder „The Avengers“, wo zwar Black Widow auftritt, aber wie Catwoman in „The Dark Knight Rises“ eine Nebenfigur bleibt. So schreibt die Journalistin Britt Hayes auf der Screen-Crush-Website: „Obwohl Black Widow einige der besten Moves hatte, die noch beeindruckender waren, weil sie keine Superkräfte oder Accessoires hat, betrachten sie viele als nötigen ‚eye candy‘. In ‚The Dark Knight Rises‘ ist Hathaway’s Selina Kyle ebenfalls entscheidend für den Plot, aber in vielen Szenen war der ‚male gaze‘ vorherrschend.“ Die weiblichen Figuren seien allein darauf ausgerichtet gewesen, (heterosexuelle) Männer anzusprechen.

Untold Stories. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum es bis heute keinen richtigen Wonder-Woman-Kinofilm gibt. Denn ihre Figur funktioniert anders: Entspricht sie zwar klar einem dominanten Schönheitsideal, so war ihre Konzeption zu Beginn die einer Superheldin, die Stärke hat, selbstbestimmt ist und keine männlichen Figuren braucht. (Wie die Darstellungen über die Zeit schwankten und was Wonder Woman auch ohne Film für viele Menschen bedeutet, lässt sich im Dokumentarfilm „Wonder Women! The Untold Stories of American Superheroines“ nachempfinden.) In den 1970er-Jahren gab es eine TV-Serie über Wonder Woman, seither ist es aber still um die Superheldin geworden. Ein Wonder-Woman-Projekt von Filme-/Serienmacher Joss Whedon wurde 2007 gestrichen. Es sei sehr schwer einen guten Wonder-Woman-Film zu drehen, da es keine simple, bekannte Geschichte gebe, die nacherzählt werden könnte, sagte 2013 Diane Nelson, eine der DC-Comics-Leiter_innen. Es ist jedoch bezeichnend, dass bei all dem Hype um Superheld_innen-Filme gerade jener, der eine Comic-Heldin ins Zentrum stellt, einfach nicht realisiert wird.

Sexistische Strukturen. Deutlich wird im Comic-Universum auch: Nur weil es Superheldinnen gibt, heißt das noch lange nicht, dass diese auch interessant und empowernd dargestellt sind. Viele Websites widmen sich den Darstellungen von Frauen in Comics – und eben häufig auch Superheldinnen. Dabei geht es darum aufzuzeigen, wie durch sexualisierte Posen (für die oft jegliche Logik von Gelenken und Gliedmaßen über Bord geworfen wird) die Frauenfiguren in einen „male gaze“ eingeschrieben und immer wieder objektifiziert werden. Dazu tragen auch die knappen Rüstungen und Anzüge bei, die vieles sind, aber nicht praktikabel.

Diese Darstellungen kommen nicht von ungefähr. Die Zeichner_innen für die großen Verlage zeichnen sich durch ihre Homogenität aus: männlich und weiß. Das Geschäft ist nicht frei von Machtstrukturen, sondern eng mit diesen verwoben. Comiczeichnerinnen müssen sich Diskriminierungen in der Szene aussetzen, für sie ist es schwieriger, Jobs zu bekommen. Und etliche involvierte Männer wollen dieses System aufrechterhalten. So spricht der bekannte Comic-Zeichner Todd McFarlane auch schon einmal von „Testosteron-getriebenem“ Schreiben und erklärt, dass Männer in Comics auch idealisiert dargestellt würden. Er missachtet dabei schlicht, dass es einen Unterschied macht, ob die idealisierte Figur als Identifikationspunkt oder ausschließlich als sexualisiertes Objekt geschaffen wird. Seinen Töchtern würde er aber keine Superheld_innen-Comics empfehlen, diese seien Männersache. Die Frau auf dem Papier – sie bleibt oft eine männliche Fantasie, fest in einem heteronormativen System verankert.

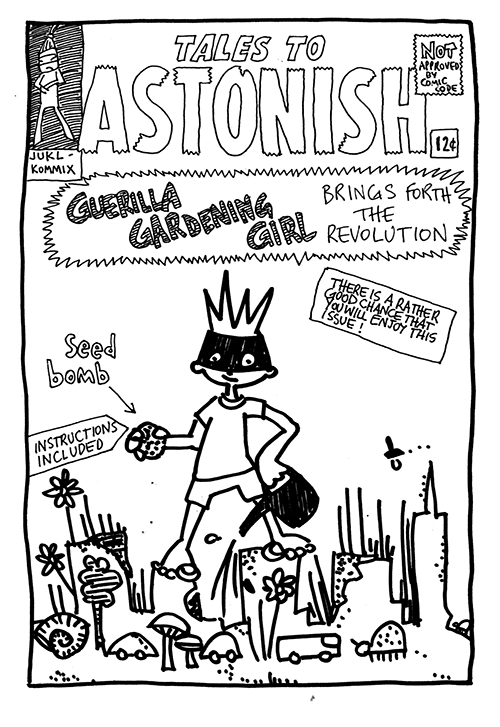

Kategorien aufbrechen. Nach all diesen Punkten bleibt die Frage: warum sich trotzdem mit Superheldinnen befassen? Die Antwort gilt für viele popkulturelle Phänomene: Selbst in vielen klassischen Superheldinnenzeichnungen lassen sich empowernde Momente ausmachen. Die Heldinnen fügen sich nicht in kleine, vorgefertigte Kästchen ein, die fein säuberlich Weiblichkeitsvorstellungen sortieren. So passt beispielsweise Wonder Woman auf das „Ms.“-Cover. Oder Leser_innen erfreuen sich an Batwoman, der ersten lesbischen Superheldin, die ihre eigene Comic-Reihe hat. Und dann gibt es Menschen, die mit all diesen Superheld_innen im Bewusstsein aufwachsen, neue Möglichkeiten erahnen und vielleicht selbst beginnen Comics zu zeichnen, in denen noch viel mehr Mauern durchbrochen werden. Das Internet scheint für deren Publikation und vor allem weitere Verbreitung ein wundervoller Ort zu sein.

Charlott Schönwetter promoviert zu Literatur, Geschlecht und race – aber nicht zu Superheldinnen. Sie bloggt regelmäßig bei der Mädchenmannschaft und Femgeeks.

3 Kommentare zu „Ungeschriebene Geschichten“

Pingback: Männerängste, Superheldinnen & Fat Body Pics « Reality Rags

Pingback: Servicewüste Feminismus Ep. 6: §219a abschaffen und Happy Birthday an.schläge! – Mädchenmannschaft

Pingback: Bury Your Gaze Ep. 7: Queere Superheld_innen – Mädchenmannschaft