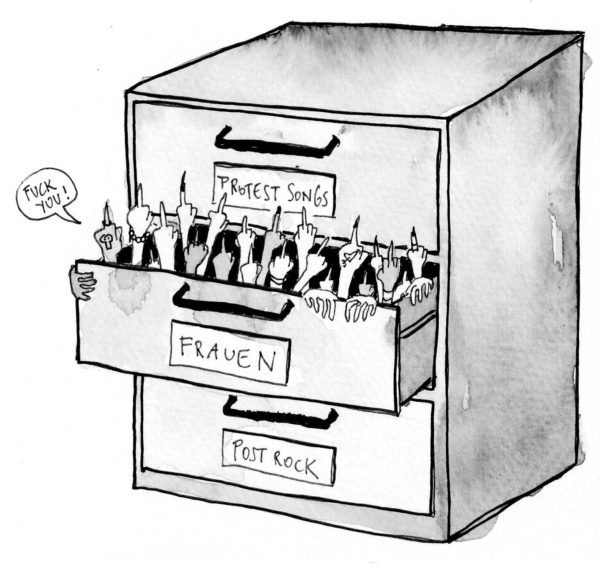

Es gibt einen ganzen Haufen Dinge, die ich in Artikeln über Musik nicht lesen will: Faktenfehler und Phrasendrescherei. „Bezaubernd“, „elfenhaft“ und „wunderschön“ als einzige Adjektive für musikschaffende Frauen. Was mir außerdem auf den Arsch geht, sind Vergleiche mit anderer Musik. Vergleiche aus Faulheit, Vergleiche aus Einfallslosigkeit, und vor allem Vergleiche, bei denen Musikerinnen ausschließlich mit anderen Musikerinnen verglichen werden. Denn Wettbewerbe waren mir schon immer äußerst zuwider. Kurz bin ich der Illusion erlegen, dass ich diesem ständigen elendigen Wettbewerbsdenken durch mein Bedürfnis, Musik zu machen und dabei Musik zu teilen statt um die Wette zu singen, entwischt sei. Bald merkte ich, dass mich über Musik schreibende Menschen in ein Konkurrenzverhältnis gesetzt hatten, in dem ich mich davor nie sah. Eines Morgens wachte ich also aus unruhigen Träumen auf und fand mich in einer Schublade. Sie war eigentlich nicht so wahnsinnig klein, aber die Anzahl der in dieser Schublade sitzenden Menschen verursachte Panik. In solchen Genreschubladen mit Platzmangel, außen nur mit „Frauen“ beschriftet, fängt man schnell an, mit Ellenbogen zu kommunizieren. Als ob man zwischen sich selbst und jeder anderen entscheiden müsste. So ein Unsinn. Kürzlich habe ich versucht, aus meinem Leben zu schmeißen, was mich stresst. Ich habe mich zurückgelehnt und tagelang nur Musik meiner Schubladenkolleginnen angehört, ohne dabei auch nur für einen Moment lang zu denken, wir stünden im Wettbewerb zueinander. Und die Schublade wurde zur Schatzkiste, ich habe gekramt und gewühlt, gelacht und geschnieft und gejauchzt und gejubelt, mitgesungen und geklatscht. Ellenbogen sind ab jetzt nur noch zum Einhaken da. Weil genug Platz für uns alle ist und Schubladen erbärmliche Orte sind, um Menschen aufzubewahren.

Anna Kohlweis öffnete soeben die nächstbeste Schublade in Reichweite, fand AA-Batterien und eine Taschenlampe, aber keine Frauen.